Pada 2013, Fanar Haddad, periset di Middle East Insitute (National University of Singapore) menyuarakan masalah sektarianisme radikal dalam ideologi Wahabi. Ia memperingatkan bahaya laten paham anti-Syiah di Timur Tengah, yang kini telah berubah menjadi gerakan doktrin – yang menyebabkan Islam Syiah, dan seluruh penganutnya menjadi berada di luar Islam.

“Gelombang retorika anti-Syiah dan kubu sektarian telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di Timur Tengah. Ketegangan sektarian memang bukan hal baru, namun kata-kata ‘anti-Syiah’ telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Penganut Syiah yang dulunya dianggap sebagai orang-orang dengan etnis berbeda, kini dituduh sebagai bukan muslim. Upaya doktrin ini utamanya dilakukan oleh Saudi,” tulisnya pada Foreign Policy.

Yang dimaksud oleh Haddad adalah konsep takfir – konsep yang dikenalkan Wahabi dalam Islam di awal abad ke-18, saat Saudi Arabia masih dikenal dengan nama aslinya: Hijaz. Takfir sendiri, bertolak belakang dengan tradisi Islami, karena berdasar pada intoleransi dan pembolehan untuk menyatakan seseorang keluar dari Islam karena ketidakcocokan dalam cara pandang religius, terutama mengenai ketundukan sesorang pada paham Wahabisme.

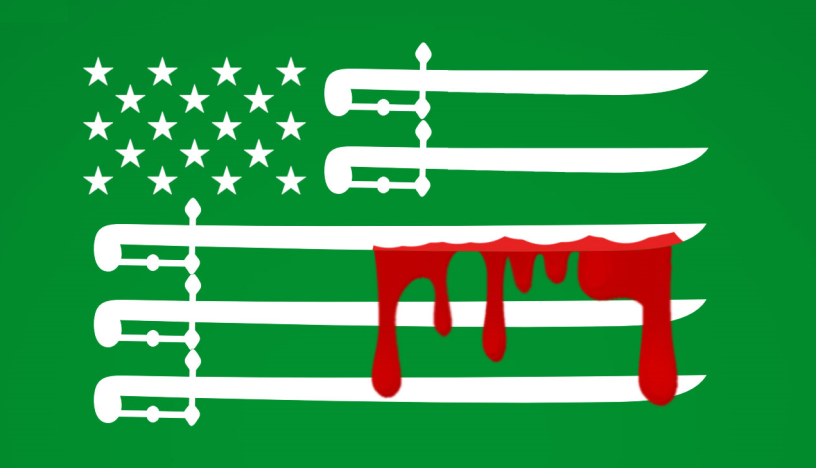

Gabungan antara rezim Saud dan ulama Wahabi perlahan menggerus tradisi Islam yang plural, menyebabkan intoleransi dan kekerasan menjadi pilar Islam yang ‘baru’. Wahabisme sendiri merupakan ekperimen ideologis, yang dengan bantuan persekutuan al-Saud dengan London dan Washington, berhasil menyusup, memecah-belah dunia Islam menjadi banyak faksi.

Perseteruan dalam Islam di masa kini perlu dipahami dari sudut pandang politik dan hegemoni, dan bukan dari sudut pandang agama. Namun, ungkapan kebencian dan retorika Wahabi terhadap Syiah sendiri, malah menunjukkan bahwa Syiah-lah yang konsisten menjadi penjaga tradisi Islam. Syiah sendiri lahir dari perlawanan terhadap penindasan ideologis, melawan keinginan penguasa untuk memanipulasi dokumen sejarah untuk mendukung kekuasaan.

Hari ini, dan sejak dua abad silam, pemikiran Islam dan kekayaan intelektualnya telah berubah menjadi senjata destabilisasi masal, yang melayani agenda geopolitik.

Tak ada satupun dari kekacauan yang berlangsung di Asia dan Afrika kini yang dimotivasi oleh agama. Hal ini sudah didesain sedemikian rupa untuk ‘tampak’ seperti itu, dan mengajak masayarakat untuk bergabung dengan konflik sektarian karena penguasa dan politisi menginginkan hal ini meresap dalam alam bawah sadar publik, menjadikan ilusi menjadi kenyataan.

Kini, anti-Syiah tidak hanya menjadi ekspresi kesetiaan terhadap Wahabi dan rezim Saud, namun juga telah menyusup sebagai paham anti-Iran.

“Buat kebohongan besar, sederhanakan, terus ulangi, dan akhirnya mereka akan percaya,” ujar Adolf Hitler. Kebohongan yang sederhana, memang sebagian berasal dari kenyataan. Islam sendiri memang terbagi dalam berbagai cabang pemikiran, dan seperti masyarakat yang menganutnya, semuanya bersatu dalam hubungannya dengan Tuhan.

Apa yang tidak dilakukan oleh Islam, dan terutama Syiah, adalah keduanya tidak mengajarkan kebencian untuk mendapat legitimasi. Tidak seperti Wahabisme yang terus menerus membawa kebenciannya, Islam fokus pada penyatuan dengan pembangunan masyarakat yang adil, dimana hukum dan keadilan sosial memang memiliki makna.

Menjelang kejatuhan Saddam Hussein di 2003, slogan anti-Syiah umumnya dilakukan berdasar etnis, dimana ‘Muslim Asli’, atau warga Arab memandang kaum Ajam (non-Arab) dengan penuh kecurigaan. Kebencian etnis dan religius menyatu bersama untuk menunjukkan afiliasi politik, dan belum mencapai tahap kebencian sektarian.

Seperti dijelaskan Haddad di Foreign Policy, invasi Amerika atas Iraq yang bertujuan untuk menempatkan Saudi Arabia sebagai satu-satunya penguasa di Timur Tengah, mulai berubah ketika slogan anti-Syiah menjadi ‘baju besi’ bagi Wahabi – senjata baru bagi Riyadh untuk menjalankan agenda eugenistik mereka.

“Bentuk permusuhan sektarian ini mencoba mengkotakkan Syiah sebagai berbeda bukan karena kesetiaan nasional yang diragukan, atau karena etnis namun karena kepercayaan yang menyebabkan seluruh mazhab menjadi target. Ada perbedaan kualitatif ketika Syiah dianggap sebagai Ajam dan ketika Syiah dianggap sebagai rafidha,” tulis Haddad.

Perubahan cara pandang terhadap isu sektarian dan efek yang didapat oleh otoritas dalam membentuk opini masyarakat dapat mudah dilihat dengan membandingkan Iraq sebelum dan sesudah 2003. Kini, anti-Syiah tidak hanya menjadi ekspresi kesetiaan terhadap Wahabi dan rezim Saud, namun juga telah menyusup sebagai paham anti-Iran.

Kekerasan sektarian kini menjadi terorganisir dan sangat umum, dan berita mengenai perampokan, pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Wahabi terhadap penganut Syiah tidak lagi menjadi hal yang mengejutkan.

Afrika sendiri kini juga menjadi saksi dari berdarahnya paham Wahabi, setelah wilayah itu menjadi garis depan dari gerakan berbahaya ini. Awal bulan ini, komunitas Syiah di Kaduna, Nigeria dilaporkan telah dikepung oleh militan Wahabi, berdasar persetujuan pejabat pemerintah setelah menerima bantuan dana yang cukup besar dari Saudi.

Di Yaman, Syria dan Bahrain, kaum Syiah juga hidup dalam penindasan – diancam dengan penyiksaan, penjara dan kematian. Masjid dan sekolah-sekolah telah menjadi target sasaran bagi kebencian Saudi yang tak rasional. Jika mungkin ada hal yang mendefinisikan Syiah secara dasar, mungkin hal itu adalah kecintaan dan kesetiaan mereka terhadap Ali ibn Abi Thalib.

“Aku dari Ali, dan Ali dariku,” sabda Nabi Muhammad (saw). Keyakinan seperti inilah yang ingin dimusnahkan oleh Saudi Arabia.

http://ahtribune.com/religion/338-when-anti-shiism-real-face-of-wahhabism.html